Lauréate du prix Utopie 2024, Estelle Prudent est une artiste queer antillaise ayant grandi à Paris. À travers ses photographies, elle met en lumière les personnes noires et racisées issues des communautés marginalisées de la banlieue parisienne. En novembre dernier, elle a présenté un vernissage audacieux et engagé, qui archive l’histoire et la mémoire des mobilisations queers alternatives.

Des anecdotes qui sont des faits de société (1996 – 2016)

« Je suis une artiste queer militante et décoloniale, et l’ensemble de mes projets apportent une étude critique des rapports de domination. »

Née d’un père guadeloupéen et d’une mère martiniquaise, j’ai passé mes premières années aux Antilles avant d’arriver en France hexagonale. Très jeune, j’ai pris conscience du fossé entre nos vies et l’image qui en est véhiculée dans la société.

À l’école primaire, j’ai rapidement été confrontée au racisme. Je me souviens de ma rentrée en CM1 à Créteil : en cherchant ma place parmi les tables déjà assignées, je découvre qu’un garçon blond aux yeux bleus, Jérémie, est assis à la mienne. À peine ai-je commencé à m’en plaindre auprès de la maîtresse qu’il s’écrie : « Tu pues, sale singe ! » La réaction de l’institutrice ? « Tu ne vas pas commencer à pleurer quand même. » Comme si j’étais fautive.

J’ai passé le reste de l’année au fond de la classe, aux côtés de mes nouveaux camarades Shéhérazade et Ravi, eux aussi racisés.

Se réapproprier nos codes esthétiques queers et noirs

Plus tard, alors que j’étudiais aux Beaux-Arts de Lyon, je flânais un jour dans les rues et suis tombée sur une boutique arborant le logo Banania. Puis, un peu plus loin, sur un bar nommé Le Colonial. Ces références coloniales omniprésentes m’ont poussée à interroger cet héritage à travers mon travail artistique.

Plus tard, alors que j’étudiais aux Beaux-Arts de Lyon, je flânais un jour dans les rues et suis tombée sur une boutique arborant le logo Banania. Puis, un peu plus loin, sur un bar nommé Le Colonial. Ces références coloniales omniprésentes m’ont poussée à interroger cet héritage à travers mon travail artistique.

Mais à l’école, impossible de trouver un encadrant prêt à m’accompagner sur ces thématiques. Dans l’espace public, rares étaient les représentations de figures noires et queers. Et quand elles existaient, comme dans l’ancienne boîte de nuit afro-LGBT+ Le Klub, elles étaient souvent réduites à des images hypersexualisées et éloignées de nos réalités.

« Il nous faut prendre des espaces nécessaires à notre puissance et à notre flamboyance. »

J’ai alors compris qu’il fallait réinvestir nos narratifs, créer des images qui nous ressemblent et nous affranchir des représentations stéréotypées. Parce que lorsqu’on parle d’homosexualité dans nos communautés, il ne s’agit pas que de sexe. Il est question de comment on vit, comment on meurt, comment on s’aime. Mais sans visibilité, sans nos propres images, l’éducation et la compréhension mutuelle restent limitées.

C’est ainsi que les personnes racisées peinent à comprendre la queerness, et que les personnes queers blanches ne saisissent pas toujours l’intersectionnalité.

Se créer des espaces safe et queers

Même au sein des cercles lesbiens, les micro-agressions persistent. À Lyon, lorsque je me rendais en soirée au Marais, une boîte de nuit, on me refusait parfois l’entrée sous prétexte que « ce n’est pas pour toi ». Parce que je ne correspondais pas aux codes de la communauté dyke, étant perçue comme trop féminine.

Les soirées ne sont pourtant pas qu’un divertissement. Elles sont une soupape, un moyen d’exister et de s’affirmer dans un quotidien où pèsent religion, travail et racisme.

J’ai alors compris que la visibilité et la réappropriation de notre esthétique ne suffisaient pas : il nous fallait aussi des espaces safe, où nous pouvions nous exprimer librement. C’est ainsi qu’ont émergé mes premiers projets artistiques.

« Mon leitmotiv est de prendre des espaces nécessaires à notre puissance et à notre flamboyance. »

Le projet « Queer Superpower » (2016 – Aujourd’hui)

À ma sortie des Beaux-Arts de Lyon, alors que mes camarades de promotion trouvaient des résidences d’artiste, impossible pour moi d’exposer mes travaux.

Mes collages (Pense-Bêtes) et mes photographies (Queer Superpower) explorant le racisme n’étaient pas les bienvenus. On me demandait même, avec condescendance, si « le racisme existait vraiment ».

J’ai dû travailler dans une boutique de chicha pour subvenir à mes besoins, car un autre défi des artistes queers est de pouvoir vivre tout en continuant à créer.

« La complexité, c’est aussi d’exposer dans des espaces d’exposition. »

Même les lieux supposément safe, comme le centre LGBT de Paris, ne le sont pas toujours. En 2017, j’y avais prêté 1 000 dessins pour une exposition. À la fin des 30 jours, un stagiaire les a simplement déchirés et jetés à la poubelle. Des mois de travail balayés d’un geste. Comme si mes thèmes étaient futiles. Comme si, en tant que femme noire lesbienne, mon travail ne valait rien.

Cette expérience m’a fait comprendre que l’accès à la visibilité est un combat constant. C’est ainsi qu’est né le projet Pense-Bêtes.

Le projet « Pense-Bêtes » (2016 – Aujourd’hui)

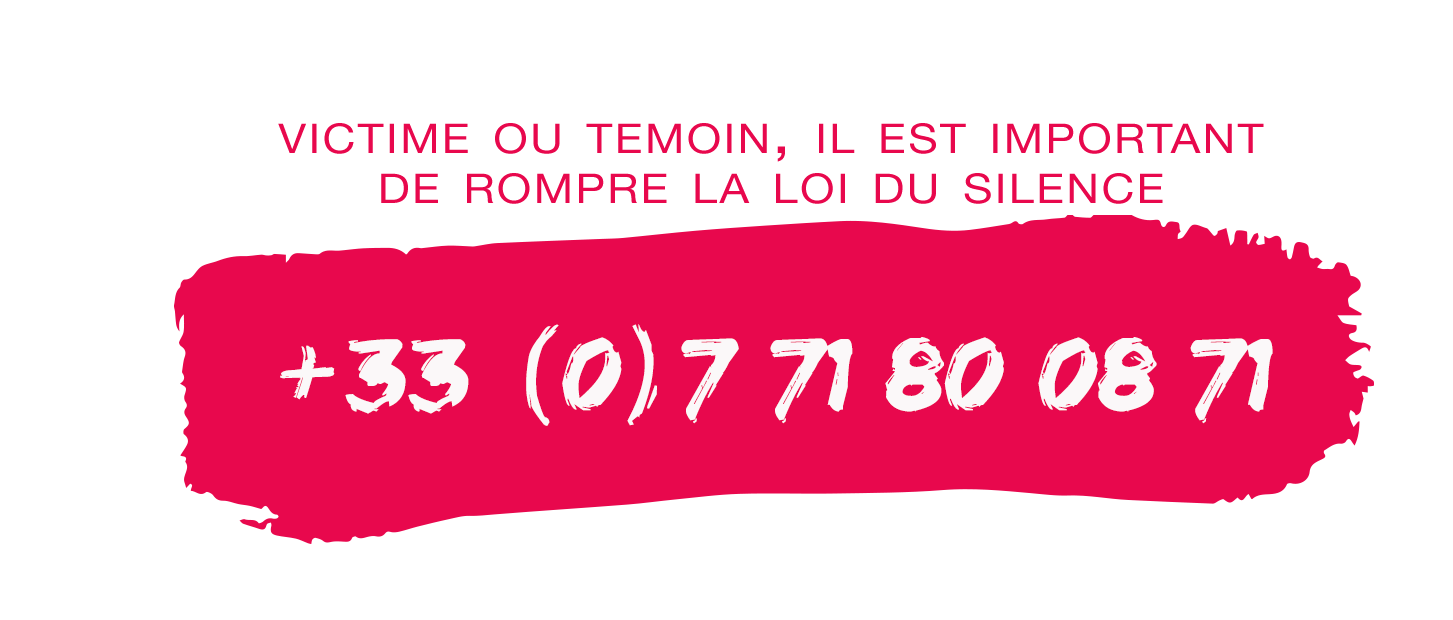

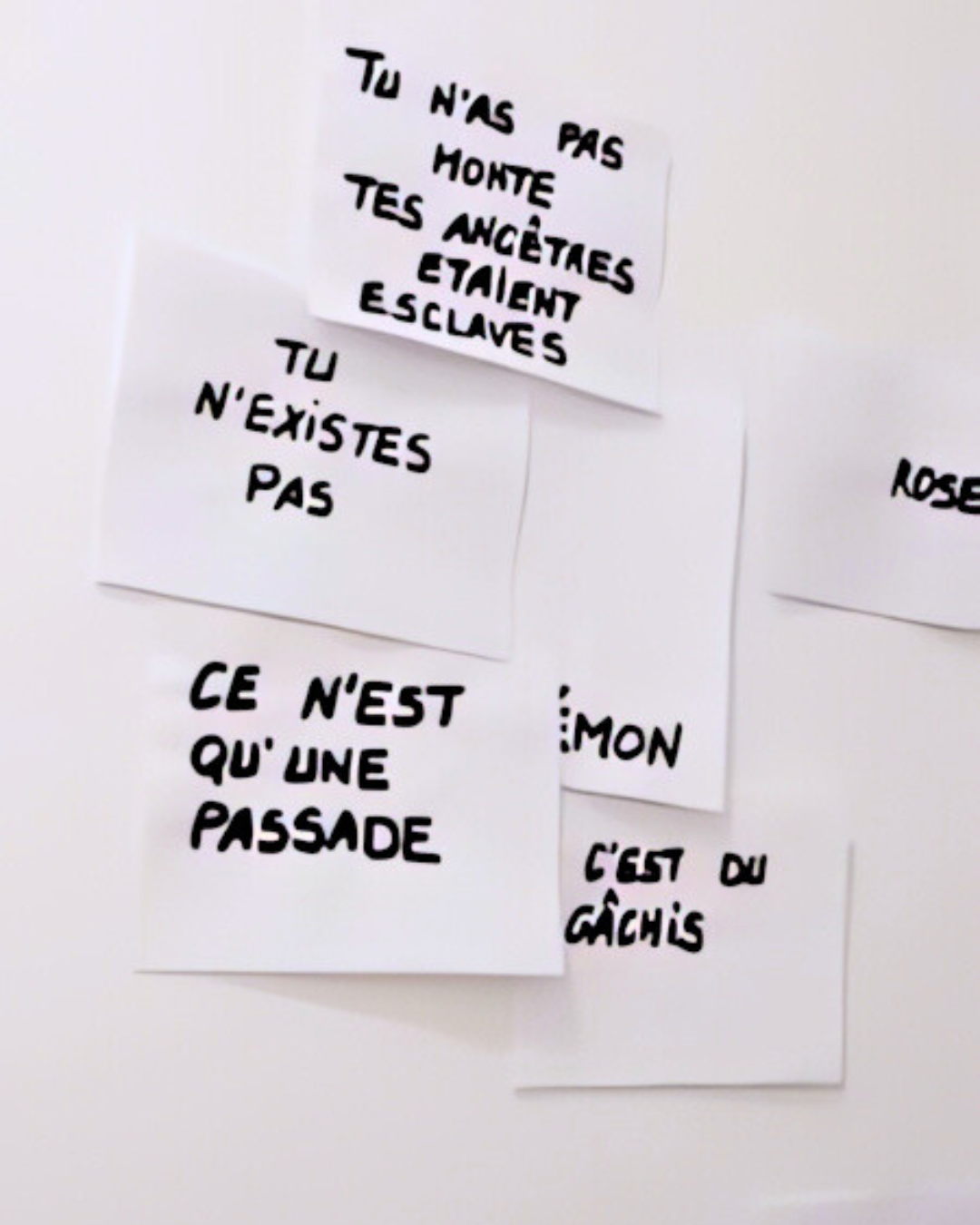

« Pense-Bêtes » est un projet d’écriture spontanée, né du besoin de mettre des mots et des pictogrammes sur les discriminations vécues : « lesbophobie », « racisme », « pédophilie ». »

« Pense-Bêtes » est un projet d’écriture spontanée, né du besoin de mettre des mots et des pictogrammes sur les discriminations vécues : « lesbophobie », « racisme », « pédophilie ». »

À partir de ces mots, je remplis des carnets de croquis et de dessins, et j’invite d’autres à faire de même. Un moyen collectif de libérer la parole, de poser sur le papier ce que l’on porte en soi.

Le défi d’exposer des œuvres queers aux Antilles

Grâce au prix Utopie, j’ai enfin pu exposer dans de grands espaces comme l’Espace Maurice Ravel, dans le 12e arrondissement de Paris.

J’aimerais maintenant amener mes œuvres aux Antilles, où j’ai commencé à établir des contacts. L’exposition Lanmou-nou d’Adeline Rapon, qui montrait des couples LGBT+ antillais dans l’espace public, a été vandalisée en Martinique. Cela prouve combien il est nécessaire d’occuper ces espaces.

« Nos sociétés, ici et là-bas, ont besoin d’art. »

Parce que l’art nourrit, il permet de se reconnaître, de se comprendre. Un jour, une spectatrice m’a dit que, pour la première fois, elle voyait dans une de mes œuvres quelqu’un qui ressemblait à sa mère.

Avec nos vécus queers et racisés, nous n’avons pas le privilège de nous cacher.

Et comme je le répète souvent :

« Vous êtes une personne importante. Prenez soin de vous. »