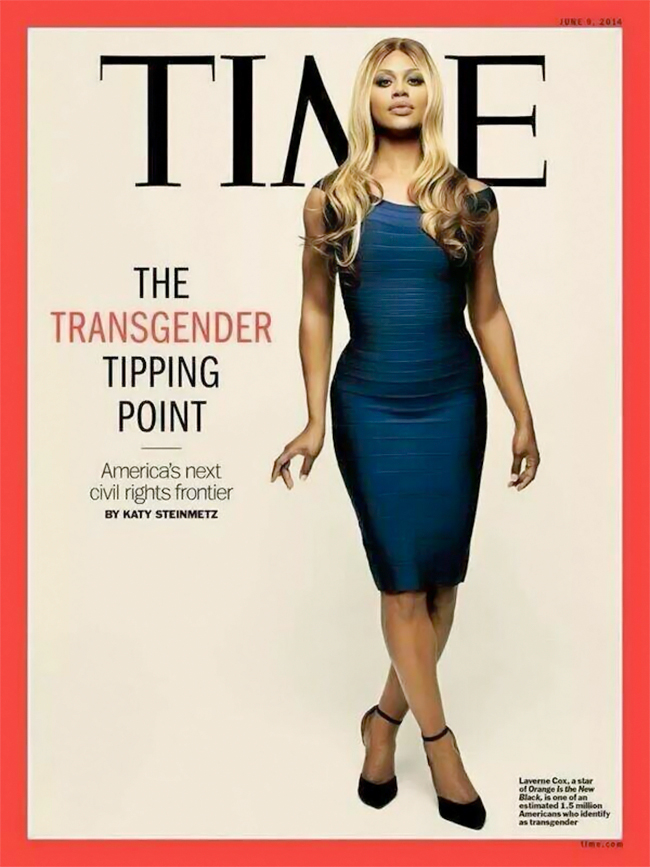

Quand l’actrice transgenre Laverne Cox apparait sur la couverture de « Time Magazine« , c’est une petite révolution pour le monde des médias. Néanmoins, certains cercles féministes sont moins enchantés : cette personnalité en robe étriquée et talons aiguilles ne ferait que renforcer la binarité entre masculin et féminin. Que l’on naisse ou que l’on devienne femme, les conditions restent les mêmes : habiter un corps-objet perpétuellement mis en spectacle.

Aujourd’hui, en pleine hype autour de la culture transgenre (on pense notamment à la campagne Barney’s ou au succès de la top Léa T.), d’autres figures plus complexes émergent – la (très marketée) Conchita Wurst, femme à barbe des temps modernes ou les mannequins tomboy Tammy Glauser ou Casey Legler. Dans la pop mais surtout dans l’art contemporain et la culture, une mouvance se fait vers une tentative de déconstruction du genre où l’identité serait définie par d’autres paramètres que la sexualité classique. Si, il y a quelques années encore, l’androgynie d’Andrej Pejic émoustillait la mode par son imitation bluffante et stéréotypée de codes girly, ces dernières sont troublantes par leurs non-choix.

Un mode de vie engagé

« Si le genre est avant tout construit autour de règles de séduction de l’autre, je préfère me définir par d’autres valeurs », pense Claire Nicolet, étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Agée de 25 ans, elle a une coupe courte, des vêtements neutres, pas de maquillage : « Ce qui influence mes choix esthétiques comme artistiques, c’est surtout un désir d’intemporalité », dit-elle. Ses vêtements sont « pratiques et durables. Pour moi, la féminité traditionnelle est aussi liée à une consommation frénétique à laquelle je m’oppose. »

Idem pour Ananda Gabo, jeune artiste sino-canadienne qui porte le crâne rasé (« plus pratique »), un style ‘No-Core’ (ou son look est composé au gré de ses achats étiques et non pas guidé par un désir narcissique) : « Chaque décision intime ou esthétique, est aussi politique. Choisir une féminité classique, c’est accepter une longue histoire de domination. »

Dans le département de « Gender Studies » de la London School of Economics, certains étudiants choisissent des surnoms ‘gender-neutral’ (sans connotation de genre), des appellations comme « hir » ou « s/he » (contraction de elle et il). Le message est clair : accepter le genre est une affaire de choix quotidien, choisir le flou l’est aussi. Pour Hélène Mourrier, artiste et graphiste spécialisée dans les problématiques de genre, partir de la langue permet de « se situer dans l’impalpable verbal, non défini par un code », « l’ouverture d’une brèche du système » et la possibilité de déconstruire le processus identitaire.

Célébrer le trouble

Cela fait quelques temps que la tendance bourgeonne dans les cercles universitaires. La théoricienne Beatriz Preciado argue que le corps « naturel » n’existe plus : au XXIe siècle, l’existence est « post-humaine », définie par sa symbiose avec différentes drogues, technologies, lois. Sa solution ? Elle encourage une construction identitaire détachée du physique, où l’apparence n’est plus le socle mais le résultat d’un soi intime. Preciado célébre la marginalité et le corps « queer » (qui veut dire gay mais originellement déviant, différent), et cherche à abolir un système de pression normative.

Pour Dorothée Smith, artiste française travaillant sur une multitude de supports, ses photographies (publiées dans le livre « Löyly » chez Filigranes.) présentent différents cercles d’amis, composés entre autres de personnes transgenres, en transition, ou tout simplement loin des stéréotypes. Son but ? Les dépeindre de « façon indifférente à leur identité sexuelle ». Ce qui l’intéresse, c’est l’idée « d’entre deux », de corps « illisibles, indéterminés ».

Ses photographies font usage d’une palette plus neutre et « ne cèdent pas aux sirènes ni du noir-et-blanc, ni de la couleur, et se maintiennent dans l’espace indéterminé entre ces deux possibles ». Ainsi, elle révèle les multiples voyages et habitations du corps à travers une vie : « Mon travail porte essentiellement sur la question de la traversée, du passage, du transit, de la transition, particulièrement appliquée au corps : d’un état à un autre, d’un âge à un autre, d’un genre à un autre aussi. Il est toujours question d’une forme d’entre-deux. » L’identité est donc aussi une façon d’investir son âge, son origine sociale, ses différentes périodes de la vie.

Pour l’écrivain engagée et artiste Meredith Ramirez Talusan , l’aspect « mode » de cette mouvance peut être risquée : dans un monde ou toute allure transgenre, différente, est encore sujet de violence profonde, « il y a une urgence sociale et politique : une étude récente montre que 41 % de personnes transgenres aux Etats-Unis ont essayé de se suicider et 78 % ont été victimes de violence. »

Une objectification et commercialisation d’un « look » tomboy ou « alternatif » – comme le montre la campagne Barney’s – « est souvent une projection fantasmée d’une culture plutôt qu’une dure réalité. » Aujourd’hui encore, pour Talusan, la culture a tendance a célébrer – qu’il s’agisse de personnes hétéronormées, transgenres ou androgyne – un physique classique, mince, jeune, attirant de façon conventionnelle, « capable de vendre des fringues ». « Pourtant c’est toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ses critères qui ont le plus besoin d’être reconnues », note-t-elle.

Alors, si certaines lois à travers le monde poussent à faire évoluer le droit à une identité transgenre ou fluide dès la naissance, le plus gros reste encore à faire.

http://obsession.nouvelobs.com